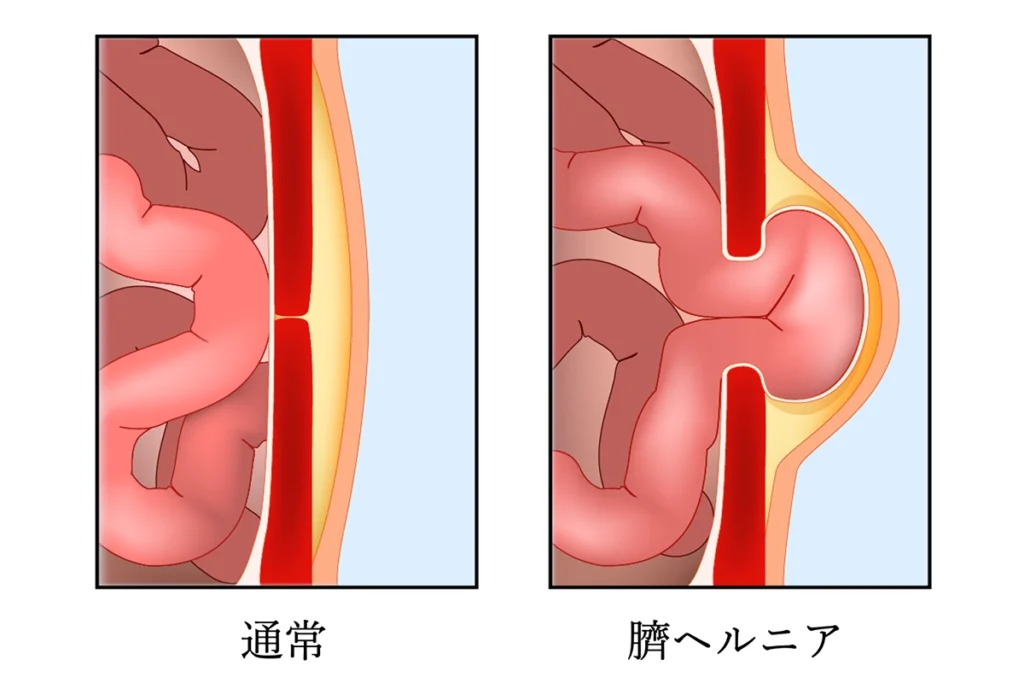

臍ヘルニアとは

臍ヘルニアとは、へその部分(臍部)から腹腔内の腸管や脂肪組織が皮下に突出する状態を指し、一般的には「出べそ」として知られています。

へそは胎児期に臍帯(へその緒)が付着していた部位であり、出生後には自然に閉鎖されますが、この部位は腹壁の中でも筋肉層が薄く、構造的に弱いため、腹圧の上昇によってヘルニアが発生しやすくなります。

小児に発症する臍ヘルニアは、生後まもなく認められることが多く、成長に伴って腹筋が発達することで、通常は1歳から2歳頃までに自然に閉鎖します。そのため、小児の臍ヘルニアは原則として経過観察で対応されることが一般的です。

一方、成人に発症する臍ヘルニアは自然に治癒することはなく、放置することでヘルニア門(脱出部位)が拡大し、時間の経過とともに徐々にヘルニアが大きくなる傾向があります。

成人の臍ヘルニアが起こる主な原因

臍ヘルニアは小児に多い疾患と思われがちですが、成人でも一定の頻度で発症がみられます。特に、いくつかのリスク因子を有する方では発症しやすくなる傾向があります。主な原因としては、腹圧の慢性的な上昇や臍部の筋層の脆弱性が挙げられます。

肥満

腹部に脂肪が蓄積すると、腹腔内圧が持続的に高まるため、臍部の腹壁が内側から圧迫される状態となり、腹腔内の臓器や脂肪組織が脱出しやすくなります。

妊娠・出産の経験

特に複数回の妊娠・出産を経験された方では、腹直筋が左右に開く「腹直筋離開」が起こりやすくなります。その結果、腹壁の支持力が低下し、臍ヘルニアの発症リスクが高まります。

腹水の貯留

肝硬変などの基礎疾患により腹水が慢性的に貯留している場合、腹腔内圧が持続的に高くなり、臍部の脆弱な部分からヘルニアが生じやすくなります。

慢性的な咳やくしゃみ

COPD(慢性閉塞性肺疾患)や喘息、アレルギー性鼻炎などで咳やくしゃみが反復的に生じると、腹圧が継続的にかかることになり、臍部の筋膜が徐々に緩むことでヘルニアが起こりやすくなります。

重い物を持つ習慣

日常的に力仕事や重量物の持ち運びを行っている方では、繰り返し腹圧が上昇するため、臍部に継続的な負担がかかります。こうした負荷の蓄積により、臍部の腹壁が徐々に弱くなり、臍ヘルニアの発症要因となることがあります。

臍ヘルニアの特徴的な症状

成人における臍ヘルニアの代表的な症状は、へその部分に生じるふくらみです。このふくらみは、立っているときや咳・排便・力む動作などで腹圧がかかった際に大きくなり、仰向けになると自然に小さくなる傾向があります。特に、日常生活の中で長時間立っているときや、重い物を持ち上げたときにふくらみが目立ちやすくなります。

初期の段階では痛みを伴わないことも多いですが、ヘルニアが進行すると、臍部に違和感や鈍い痛みを感じることがあります。腹圧のかかる動作の後に、引っ張られるような感覚や軽い痛みを覚えるケースも見られます。

臍ヘルニアは放置すると危険

成人の臍ヘルニアは、自然治癒することはありません。成人の臍ヘルニアを放置すると症状が進行し、重篤な合併症である「嵌頓(かんとん)」を発症するリスクが高まります。

嵌頓とは、腹壁の隙間から脱出した腸管などが元の位置に戻らなくなり、腸の通過が障害されたり、血流が遮断されたりする状態を指します。この状態が進行すると、腸閉塞や腸壊死を引き起こし、放置すれば腹膜炎といった命に関わる深刻な病態に至ることもあります。

このようなリスクを回避するためにも、成人の臍ヘルニアが疑われる際には、早めに医療機関を受診し、専門医による正確な診断と治療を受けることが重要です。

臍ヘルニアの治療法

成人の臍ヘルニアは、自然に治癒することがないため、根本的な治療には手術が必要です。手術以外に臍ヘルニアを治す方法はありません。

手術では、腹壁に生じた穴(ヘルニア門)を閉鎖する処置を行います。ヘルニア門の大きさや患者様の病態・既往歴、年齢などを総合的に判断し、以下のような手術法が選択されます。

縫合による閉鎖

ヘルニア門が比較的小さい場合は、筋膜を糸で縫い合わせて閉じる方法が行われます。

人工補強材(メッシュ)を用いた閉鎖

ヘルニア門が一定以上の大きさの場合には、医療用の人工補強材(メッシュ)を使用してヘルニア門全体を補強する方法が適応されます。メッシュは腹壁にしっかりと固定されることで、術後の再発リスクを抑える効果が期待できます。

当院で行う臍ヘルニアの日帰り手術

初診では、医師による触診および超音波検査を実施し、臍ヘルニアの有無を診断します。必要に応じて、より詳細な評価のためにCT検査を追加する場合があります。

診断が確定した患者様には、手術日を調整のうえ、検査結果や病状に応じて適切な術式を選択し、その内容について十分なご説明を行います。

当院では、臍ヘルニアに対して内視鏡(腹腔鏡)を用いた日帰り手術を実施しています。手術は、日本消化器外科学会認定の消化器外科専門医と、日本麻酔科学会認定の麻酔科専門医が連携して担当します。

麻酔は麻酔科専門医が担当し、術中の安全管理を徹底しています。また、腹腔鏡を用いた低侵襲手術により、術後の痛みを抑えつつ、早期の社会復帰を目指した治療を行っています。

院長メッセージ

成人の臍ヘルニアは嵌頓のリスクが高いことから、小さなうちに治療を行うことが推奨されます。

若年女性やヘルニアが小さな場合は組織縫合法(筋膜の穴を縫い閉じる方法)が選択されることもありますが、近年は小さなヘルニアに対してもメッシュを用いた治療が推奨されています。大きくなるまで放置していると、使用するメッシュのサイズが大きくなり、結果的に負担の大きな治療になりかねません。

当院では、組織縫合法や腹腔鏡手術など、患者様の病態に応じた治療方法をご提案いたします。臍の膨らみでお困りの患者様は、どうぞお気軽にご相談下さいませ。

医療法人大阪日帰り外科そけいヘルニアクリニック

院長 岩村 宣亜

治療の流れ

ご予約

受診の申込は、お電話もしくはWeb予約を通じてご予約をお願いします。受診するかどうかを検討中の方には、LINEでの無料相談も受け付けております。

初回受診(診察、治療方針の決定)

初回受診時には、医師の診察を経て治療方針を決定します。臍ヘルニアと診断し治療が必要と判断され、当院での治療をご希望の場合、同日に手術予定日を決定します。

※検査などの都合上、一部の患者さまにおいて手術前の診察回数が増える可能性があります。

二回目受診(手術当日)

ご来院後、まずは体調確認を行い検査着に着替え、手術室へと移動していただきます。手術後は、当院で十分に休息をとっていただき、飲水や自立歩行が可能であることを確認した上で、ご帰宅いただきます。

万一手術後に問題が生じた場合は、患者さまにお渡しする緊急連絡先へご連絡ください。

三回目受診(診察終了)

手術から約一週間後に診察を予定し、問題が無ければ診察終了となります。経過に異常が無く来院が難しい場合は、オンライン診療のご対応も可能です。

治療費用について

臍ヘルニアの治療は、保険診療の適用範囲内で受けて頂くことが可能です。また、高額療養費制度の適用を受けることで、ご負担額を低く抑えることが可能です。

当院で高額療養費制度を適用して治療を受けた場合、ご負担額の具体例は以下の通りです。

■70歳未満、目安年収370万円未満:約60,000円

■70歳未満、目安年収370~770万円未満:約80,000円

■70歳以上、課税所得145万円未満:約18,000円

※70歳以上の現役並み所得者は、70歳未満と同程度です。

※高額療養費制度による払い戻しを受けた後の額になります。